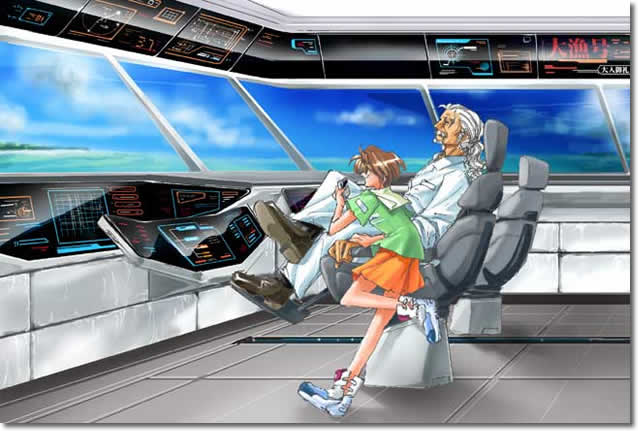

プロローグ:水中翼船の少女

2050年、世界は新たな開拓へと出航した。生命の源であり、いまだ解明されていない人間を拒む聖域。

宇宙の謎と同じだけの謎を持つという海洋へ、人は足を踏み入れた。

太平洋上、中日本海上観光輸送115便。

「……」

水中翼船のコクピットから前を向き、キラキラした瞳を海上に向ける一人の少女が居た。

「おじいちゃん、まだ着かないの?」

少女の目的、それは近代科学の粋を集めた島『オリュンポス』へ行くこと。

そこには父と母が技術屋として働き、保育園に入る前から祖父の元へ預けられた少女にとって、両親と会う喜びと両 親の作った島へ向かう喜びとが入り混ざっていた。

普通なら年端もいかない娘を祖父にあずけ、それ以来一切顔も見せない両親に対して屈折もしそうなものであるが、 この年にして両親の仕事に誇りと尊敬を表し、健やかに育ったのは祖父とこの少女の性格のよさであろう。

「雅美は怖くないのかい?」

「へ?」

「不肖のせがれと雅子さんに会うのが、わしは怖い。自分の夢のためとはいえ、お前を置いていってしまった人間と雅美を会わせるのがな」

雅美は口を逆への字に曲げて特大の笑顔を見せた。

「ぜ〜んぜん、だってお父さんとお母さんには本の中であえるし、それに〜あたしも今年で13歳だもん」

Vサイン。

「思えば、お前はせがれと雅子さんの研究本ばっか読んでたものなぁ。小学生なのにこんな本ばっかよんでどうなることかとおもったが……」

「そんなのはどーでもいいから、おじいちゃん、オリポまであとどんくらいなの?」

「こら、今は仕事中だ。船長と呼びなさい」

「は〜い船長、で、あとどんくらい?」

やれやれといった顔で……。

「あと30分位だろう、そろそろアナウンスを頼む」

「がってん、しょうちのすけ!」

ポーン♪

『大変長らくお待たせいたしました、本日は中日本海上観光輸送115便、中ノ鳥島発ロス=ジャルディン島行きに御乗船有り難うございました。当船はただいまよりブラウン滑走を終了し、通常滑走へ移行致します。滑走変更時に多少の揺れがりますのでお座席のベルトはそのまま装着してください。本日の船長は菱源三郎、副船長は菱雅美、客室乗務員主任は築根俊彦でございましたまたのご利用お待ち申し上げます』

「上出来だ」

源三郎は雅美の頭をなでた。

「毎日聞いてるんだからラクショ〜よ」

「門前の小僧ってやつだな」

源三郎が大笑いをする、子供扱いされた雅美はちょっとむくれる。

「さて、雅美いくぞ。ブラウン運動抑制電流出力70%」

「出力70」

「通常エンジン起動」

「起動よろし」

「出力80まで上昇」

「出力80」

雅美が左手にあるスロットルを手前に引く。

「通常エンジンスタート」

「スタート異常なし」

「出力94」

「出力94、速度80km。維持完了」

「通常エンジンエンゲージ」

「通常エンジンエンゲージ完了」

船は揺れもなく静かに滑走を移行した。

「上出来だ、UNに接舷許可を申請宜候」

「え?」

「ご褒美だ、やっていいぞ」

接舷許可を求めるための交信は1級船舶免許保持者か国際航海士にしか認められていない。つまり接舷許可申請を出せるのは一人前の証でもある。本来ならば違法であるが、観光輸送者たちの慣習となっており比較的大目に見てもらえる。

「え・・あ、UN国際港へ、こちらNNK115便」

『こちらUNH、感度良好、識別ピンをBGへ、どうぞ』

「識別ピン発射完了、接舷許可をお願いします」

『識別ピン受領、NNK115便と確認、接舷許可します。おかえりなさいNNK115便』

「許可に感謝します」

『あら、源三郎さんじゃないのね?』

「今日は末孫の雅美にまかせたんだ」

『あら、あめでとう雅美ちゃん、これでいっぱしの翼船乗りね』

「えへへへ〜」

『18番から入って15番に接舷、待機ドックは39でお願いします』

「ずいぶんと遠回りだな」

『なんか知らないけどお偉いさんの船がきててね、警備のためってやつね。そのかわり使用料は2割安』

「まぁ、別にかまわんけどな」

『それじゃあ、誘導ビーコン送るわね』

「NNK115了解しました、またねお姉さん」

雅美が回線を切ると、目の前に島影がみえた。

「あれが、お父さんとお母さんが作った島……」

ロス=ジャルディン島を囲む白い島、オリュンポス計画により日本とアメリカが共同で出資、開発した最新鋭の海上都市、そして海洋科学の聖地。

トライデントUN……。

ロス=ジャルディン島を囲む巨大な白い珊瑚礁がその姿を現した。

フェイズシーケンス1:上陸

NNK115便、船名『大漁』はオリュンポスの大型船停留港を通り過ぎた。「雅美、今回は特別だからな」

「分かってる、おじいちゃんがあたしに決めさせてくれるのは認めてくれてるってことだし」

「無理矢理大人になる必要もないぞ雅美、我慢しすぎるのも良くない」

「分かってる、ケドね」

『こちらUN海洋警備隊です、ようこそオリュンポスへ』

「こちらNKK115便、おつとめご苦労さんです」

『これから先は通常航行をお願い致します』

「了解」

源三郎が手元のスイッチを切ると、船は静かに胴体を水につける。

わずかな減速感を感じながら、水中翼船はスクリューによる移動を開始した。

オリュンポスには広大な港湾施設が用意されている、以前は物資を下ろしていた港だが基礎部分の工事が終了し、一部を除いて観光船の発着に主に使われるようになっていた。

1時間後

「はい、えっと菱雅美さんね。観光地へ行くなら環状モノレールで内回りを使ってくださいね、もしビジフォンもってるならRJI0021で案内が聞けるから参考にして」

入国管理官のおねさんが雅美のパスポートにスタンプを押す。スタンプが押されてもそれを見ることはできない、見るためにはブラックライトが必要だ。

「ありがとう」

「雅美、入国手続きは終わったか?それじゃあ合わせたい奴がおる」

源三郎の隣にはこれまた海の男といった男がいる。

「雅美、紹介しようワシの悪友『菱垣』だ」

「ほう、源三郎の遺伝子を4分の1もってるとは思えない可愛い娘じゃないか」

「やかましい。わしに鼻もとなんかそっくりだろう」

「まぁそんなことはほっといて。まずはこれを付けてくれ」

菱垣が雅美にプレートを渡す、そこにはHishigaki'sVIPの文字。

ほっとかれた源三郎は何か探している。

「今日から3日間、私がオリポを案内しよう。そのIDカードにはICチップが入ってる。それがないと研究施設はおろか君の両親にも会えないから無くさないようにな」

両親という言葉を聞いた雅美の表情が一瞬こわばる、しかしそれは誰も気が付かない程度の短い時間だった。

「源三郎さん?」

「お〜マリー、暫くみないうちにまた綺麗になったな」

雅美は声であの通信のおねえさんだということに気が付いた。

「じゃあな、雅美。よく見てくるんだぞ、そしてしっかり考えろ」

「?」

菱垣が怪訝そうな顔をしたが、源三郎は意に介さずマリーと何か楽しそうに話している。

この半年後、二人が結婚したときは本気で驚いた。

さらにその1年後、雅美にもう一人叔父さんが産まれた時はジュースを吹き出した。

「さて、雅美ちゃん行こうか」

「あ、はい。よろしくお願い致します」

深々とお辞儀をする。

「そんなにかしこまらなくてもいいぞ、ワシが案内出来るのは海洋科学博物館まででな、あとは助手にお嬢ちゃんの案内をして貰う予定だ。すまんなワシもこうみえて忙しくてな」

菱垣はポケットから手ぬぐいを出すと肩に掛けた。

「じゃあ、早速0番ゲートからいこう。ああ、0番は研究者専用のシャトル便でな。時間じゃなくて乗ったら送って貰える便利な物だ」

「オリュンポスの中なのに船使うんですか?」

「ああ、ここは観光地のちょっと外れでな。モノレール使うとぐるっと回らなきゃならん。海の上なら信号機も人混みも無いし直線距離だから、職員はシャトル便の船を使うんだ」

「へぇ〜」

「ああ、それと今夜は申し訳ないがワシの部下の家に泊まってくれ。ワシの家で面倒見ようと思ったらちょっとワケ有ってな」

菱垣が頭をポリポリ掻いている。

0番ゲートには回転ドアだけがあるだけで、係員は誰もいなかった。雅美が通過するとわずかな機械音がしただけである。誰でも使えるのかと菱垣にたずねると、胸に付けているIDカードを識別しているらしい。

シャトルは4人乗りの小型船……よりボートといった方が正解かもしれない。操縦者はいないので自動操縦らしい。菱垣がコンソールパネルに数字を入力するとアナウンスが流れる。

『こんにちは菱垣チーフ、この船は15秒後に出航、海洋博物館へ向かいます。到着予定時刻は35分後になります』

博物館に着くまで菱垣はオリュンポスについて説明してくれた。

時々出てくるオヤジギャグに雅美は愛想笑いをしながらも説明には真剣に聞き入っていた。

ロス=ジャルディン島、1529年スペインの探検家によってこの小さな島が発見された。それ以降再度の探索にも関わらず島がなかなか見つからなかった為、アメリカ海軍は地図より削除したが日本では1972年まであった。1999年に再発見されるまで『幻の島』として扱われていた。雅美が今済んでいる中ノ鳥島からさほど離れていない事を考えれば、なんで今まで発見されなかったのかも謎が多い。島は2つの山からなっており原住民はおらず鳥がその島の主人だった。渡り鳥の中継地となり、またその独立した島でしか見られないジャルディン鳥も発見されている。いまでは観光のシンボルでもある。

オリュンポスは地上資源枯渇に危惧した先進国5ヶ国と1機構が構想した海洋資源の開発・研究都市計画である。ロス=ジャルディン島を珊瑚礁のように囲む浮島。日本とアメリカの共同出資のトライデントUN(つまりココ)が一番完成度が高いと菱垣は自慢した。それでも本当の完成にはあと10年はかかるという。1500本の支柱と8000以上のフローティングエリアによってなる2つの白い三日月の島は、あらゆる環境事象を想定し設計され、波の影響を拡散するシステムなどは最新鋭の技術が導入されているという。観光施設などはすべて海面上にあるが、研究施設などの重要施設のほとんどが、トライデント専用の島にあり、一般の客の目には入らないようになっていると菱垣は小声で雅美に言った。海洋大学も海面上に教室などはあるが、研究施設は全部海面下である。なんでそうなっているのか雅美は聞かないことにした。

『お疲れさまでした、間もなく海洋博物館です』

アナウンスが流れるとボートは減速を始め、器用に後進しながら博物館のスタッフ専用口に着けた。

白く曲面が美しい3階建ての建物が目の前にあった。

フェイズシーケンス2:オリュンポス海洋博物館

「……というわけでオリュンポスは海面に浮いている事が出来るのです、わかったかなコタロークン」海洋博物館に菱垣と共に入った雅美は、小学生の集団と白衣を着た小学生を見つけた。

「それでは、これからは皆さん自由に博物館の中を探検してくださいねー」

白衣の小学生がそう言ったとたん、小学生の一段は蜘蛛の子を散らすように館内へ走り去った。

「よぉ、コリーン。この子が昨日言った子だ」

眼鏡をかけた小学生がこちらを振り向いた。白衣を着た小学生はコリーンというらしい。

背は雅美よりちょっと低いが歳は雅美より上だった。

「はじめまして、菱雅美です」

雅美が深々とお辞儀をするとそれに合わせて。

「こちらこそ初めまして、コリーンです宜しくお願いしますね」

と、彼女も深々とお辞儀をした。

金髪に碧眼だから日本人ではないだろうが、日本語は流暢で外人とは思えない。

「コリーンは13カ国語を使えるから良くここで解説員をまかされるんだ。解説員といったらオリュンポスの顔だからな、彼女ほどの適任者はいないってわけだ」

雅美は納得した。彼女の性格と誰にでも受け入れられる容姿、それこそ若い人にはその目線で、小学生にはちょっぴりお姉さん、中年には娘、老人には可愛い孫。それぞれの年代の相手が受け入れやすいものをすべて兼ねそろえているのだ。

「菱さんっていうと、菱教授の娘さんですか?」

コリーンが訊ねると雅美の表情が、菱垣と会ったときのように少しこわばった。ほんの少しの時間だったがコリーンはその表情に気が付き、話題をそらした。

「えっと、私はこの博物館と学校の案内でいいんですよね、菱垣チーフ」

「ああ、紹介が終わったらワシの研究室に来て美月と替わってくれ」

コリーンは笑顔で答える。

「わかりました、じゃあ基本的な事から割と裏の話までしっかりレクチャーしてあげるね」

雅美はふと気が付いた。

両親に会いに来たのにもしかしたら菱垣達は何も聞いていないのかも知れない。

いや、コリーンが知らないのはいいとしても、源三郎は菱垣にさえ伝えていないのだ。

両親に会うのは自分の意志で……という源三郎の配慮かもしれないが……。

色々考えたあげく雅美はその考えを一時保留にした。

両親にだけ会いに来たわけではない、オリュンポスを見てみたいという好奇心もあった。滞在ビザは船員ビザだったから15日間ある。でも次に大漁号が出航するのにあと3日間しかない。両親に会いに来たのにいざ近くなると少々気後れするのも事実だし、まずはオリュンポス観光をしてから両親に会おうと決めた。

「これがオリュンポスの基本に使われる壁素材、穴ぼこだらけでしょ。その穴の空気で浮力を得てるんです、それとフローティングブロックっていわれる空気だけを含んだ岩を底に敷いて……」

それは軽石に似ていたが堅さは問題にならないほど堅かった。博物館の水槽にはその石が何個も浮いている。

「ここがオリュンポス建築に適していたのは台風が来ないことと、低気圧の墓場が遙か北の方だったっていうのもあるわね、年間降水量が少なかった事。ハリウッドみたいな理由ね」

飲み水は海水置換でまかなわれており、問題にはならないとコリーンは付け加えた。

「海水温度のせいで珊瑚礁も生えないし、とはいえ島には大きな砂浜もないし国定公園扱いだから観光も出来ないし……」

「なんで観光客よばなきゃいけないんですか?」

「ん〜とね、トライデントコーポレーションっていう第三セクターが島を作ったんだけど、国が運営するには維持費が膨大なのよ、で多分説明されただろうけどまだ完成していないエリアもあるし、職員の給料から研究予算やら……観光地をつくって運営にまわすのと同時にトライデントUNについて理解を深めてもらって認知を促しつつ、海洋資源の利用について考えてもらうの」

「……」

「あああ、ゴメンなんか難しかったかな??」

コリーンの身長は雅美より低い、年齢は雅美の1つ上。雅美はコリーンが何故ここにいるのか疑問に感じていた。ここは海洋科学の最先端、スタッフもアメリカ・日本を代表する頭脳が集結した島……。コリーンが何故ここに来たのか雅美はたずねた。

「私は出来の悪い子でねぇ、前の大学の研究室クビになっていつの間にかここにきちゃってたわ」

恥ずかしそうに照れ笑いするコリーンだったが、雅美にはその笑顔の中にちょっとした影を見た。

雅美は聞いたことをちょっと後悔した。

「じゃーーん!」

雅美の目の前にイルカのぬいぐるみをコリーンが突きつけた。

ちょっと引いた雅美を見てコリーンが微笑む。

「かわいいでしょ、ここの海洋牧場のカウボーイ『ホーリット君』だよ」

どこの水族館にもあるお土産屋の店先で、特大のぬいぐるみをコリーンは持っていた。

「なんかつまらなかったかな?」

「へっ?」

「なんか、別のこと考えてる??」

「……」

「いいんだよ、つまらなかったらつまらないってちゃんと言ってね。大体、観光地の方が全然楽しいのに菱垣チーフもなんでこっちを案内したんだか」

コリーンが腕組みをする。

「い、いや楽しいよ。色々と考えることがあるのは確かなんだけど、私は海好きだし。でも、確かに楽しむ以上に悩みがあるのは確かなんだけど」

ふむ……とコリーンは色々考えた。

特大のヌイグルミを持ったコリーンは……というよりヌイグルミがコリーンの声色でしゃべっている様な状況だが。

「私が相談に乗れそうならいつでも言って、なんというか、久しぶりだから私も、同じ年ぐらいの人と話するの。ここで島の説明して終わりって言うのも味気ないじゃない?私も色々ききたいコトあるんだ、いま日本でなにが流行っているのかトカ・・・おしゃれの方法とか」

雅美は微笑んだ、サンスマイルというやつだ。音にすると『ニパッ』が近いだろうか。

「ゴメン、わたし中ノ鳥島在住だから内地のコトは良くわかんない」

「もしかして、菱さん等身大のネコ飼ってた?」

「なんというか、あたしってちょっと人見知り……あんのかなぁ、周りがおじいちゃんみたいな人ばっかで同い年の女の子っていなくて、学校もほとんど行ってないからさ」

「あ〜菱さんもか」

コリーンが頬をぽりぽり掻く。

「私の所の研究室もね、大人の人が多くてね、同い年位の人って観光客の人しかいなくって普通に話せる友達っていなくってね、私に一番年の近い『姐さん』でも26歳だし」

「コリーンも兄弟いないの?」

「『も』ってことは菱さんも兄弟いないのね」

『業務連絡、業務連絡。2433の案内係の方、ゲート口までお戻り下さい』

「あ、菱さんちょっとまっててね。25分で戻るから」

コリーンはホーリット君を元の位置に戻して白衣の襟を直した。

「コリーンさん、あのねあたし菱さんよりも雅美って言ってくれた方がいいんだけど」

という雅美の声に手を振ってコリーンは走っていった。

雅美は土産物売り場を中心に、時間までいろんな展示物を見て回ることにした。

フェイズシーケンス2-α:ニアミス

『トライデントUNを支えている支柱は全てフローティングエリアとは直接繋がれてはいません。潮の満ち引きに合わせてフローティングエリアが上下します。よってトライデントUNは海上建築物ではなく浮島といったほうが正しいと言えます』説明板の下にスイッチがあり、そのスイッチを押すと水が水槽に流れ込み、水が増量されるとトライデントのミニチュア模型がゆっくりと浮かび上がる。実際に1500本の支柱があるわけではなく、おおよそのミニチュアであるが良くできていた。

「菱教授!」

「……?」

菱という名前に雅美は振り返った、名前を呼んだのはトライデントUN大のティーシャツを着た青年でその前を女の人が歩いている。

「……」

雅美はあまりの展開に神様を恨んだ。雅美は母親である雅子の顔は知っていた、2歳の時の写真に自分をだっこして写っていた女性が目の前を歩いてこっちに来る。

「……?」

雅子は雅美がこっちを見ているのに気がついた。

にっこり笑って近づいてくる。

雅美はがっちがちになっていた。

しかし、雅子の言葉は雅美の期待をあっさりと裏切った。

「ほらみんなロビーに集まってるわよ、はやくしないと取り残されちゃうから早く帰りなさい」

雅子の笑顔は雅美には残酷だった。

娘の顔を覚えていない母親、きっと見学の小学生の一人と思われたのであろう。

雅美の中には『早く帰りなさい』の言葉だけが繰り返し繰り返し響いていた。

もちろんそういう意味でないことは分かっている、分かっていたが……心の中では世界で一人しかいない娘に気がついてくれるという期待もあった。

「菱教授、たのみますから採用してくださいよ。マジ単位ギリギリなんですよ」

「期日厳守と言ったでしょ、1年やり直して時間の大切さを学びなさい」

「教授〜〜」

雅子は職員専用の通用口へ行ってしまった。

フェイズシーケンス2-β:ソロ

悲しかった。お父さんお母さんがいなくても私は元気!と決して涙を流すことは今まで無かった。かわいがってた犬が死んだときも涙は我慢できた、おじいちゃんが『そう言うときは泣くもんだ』っていったけど、あたしは泣かなかった。

多分、初めて。

あたしはその場にしゃがみ込んで泣いた。

フェイズシーケンス2:海洋博物館後編

コリーンは見学の小学生達を見送ると、きびすを返して土産物屋に戻った。予定時間より2分早く到着しそうだったが、到着したときに雅美の姿は無かった。コリーンは土産物屋で2分待ち、土産物屋を中心に展示物を見て回った。

海面上昇によるトライデントUNの浮遊構造を説明した展示品の前に雅美を見つける。

しゃがみ込んでいる、肩が小さく揺れているから寝ているわけではなさそうだ。

「菱さん、どうしたの?」

「……」

雅美は泣いていた、もちろんコリーンには事情は把握できない。

「なんかあった……?」

「菱さんって呼ばないで」

雅美は涙声で言った。

「判ったわ、呼ばない。これからは雅美さんでいい?」

コリーンの声かけに雅美はうなずいた。

「じゃあ、雅美さん。何があったのか教えてくれる?」

コリーンが小さな声で言ったとき、雅美はコリーンにしがみつき思いっきり泣いていた。

海洋博物館軽食喫茶店『ノーチラス』

内装は木造でガレオン級の木造船内を思わせる。

やや小さくせまっくるしいが、客は雅美とコリーン2人だけだ。

「ここならゆっくり話せるよ、雅美さんもミルクティーでいい?」

雅美は頷いた。

「あのね……」

コリーンが訊ねる前に雅美が口を開いた。

コリーンは聞き役に徹した。

「あたしねトライデントに決めに来たの」

「決める?」

「おじいちゃんがね、お父さんとお母さんから親権を自分に移すって。お父さんとお母さんは3歳の時に私をおじいちゃんの所に預けて、10年ずっとおじいちゃんと一緒で、おじいちゃんはお父さんとお母さんが親権喪失状態で不適格だからって裁判所に言ったの。あとは裁判所の人がそれを認めたら、あたしお父さんとお母さんの子供じゃなくなるから、あたし嫌だったから、お父さんとお母さん好きだから裁判所の人に言ったの」

コリーンは黙って聞いていた。コリーンは雅美にとってはアカの他人だ、こういったふかーい話をされても何もする事は出来ないが、雅美の言葉に一つ一つうなづきながらコリーンは雅美の言葉を受け止めた。

「裁判所の人は、あたしはまだ未成年だからあたしの意見は聞けないって、でもおじいちゃんは……自分で決めなさいって、だからあたしここに来てお父さんとお母さんと会って、ちゃんと決めるつもりだったの」

コリーンはこの時、さっき菱教授の子供かと訊ねたとき、雅美の表情が曇ったの原因が分かった。

自分で決めると言っても、両方とも大切な家族なのだ。雅美にとってその一方を決めることは困難に違いない。その雅美のおじいちゃんも雅美を一人の人間として認めているから出た言葉ではあるが、13歳の雅美にとってその判断は重い。

「さっき、お母さんに会ったの」

「待ち合わせしてたの?」

コリーンの言葉に雅美は首を横に振った。

「突然だった、お母さんこっちに来たの。だけど、気が付いてくれなかった」

泣きやんだ雅美のほほを再び涙が伝う。

「あたしね、おかあさんが気が付いてくれるって、10年も会ってないんだもん判るはずないのに、家族だから一人しかいないお母さんの子供だから気が付いてくれるって、思ってた。ずっと思ってた」

ミルクティーが運ばれてくる。

「つらかったんだね」

コリーンの言葉が雅美にとって何よりも慰めだった。雅美の育ってきた環境や経緯は判らない、しかし自分も似たり寄ったりの事があった。だからコリーンの一言にも雅美の心に染みこむものがあったのだ。

コリーンはじっと考えた。時間にすれば短いかも知れないがコリーンにとっては熟考した上での考えだった。

「雅美さん、あのね」

雅美が顔を上げる。

「私達、兄弟にならない?」

「へ?」

雅美は今まで悩んでいたことを一瞬忘れた。

「私たち一人っ子同士じゃない?私ねずっと年上の人ばかりの所にいてね年下の友達って一人もいなくて、兄弟欲しかったけど、そう言えるときには両親はいなかったし。だから私達が家族にならない?」

「……」

あっけに取られている雅美を見ながらコリーンは言葉を続ける。

「いつでも、どこででも兄弟ならなんでも話せるでしょ?いや雅美さんがいやならいいんだけど……別に法律上のどうのこうのというわけでなく、本当に兄弟になるわけでもないけど、二人の間だけの兄弟って事で……どうかな?」

コリーンは照れ笑いを浮かべた。

「じゃあ、あたしがお姉さんだね」

雅美が笑ってそう返したとき、コリーンは『う゛』という顔になる。

「私……14歳なんだけど」

「ええええ!!」

今度は雅美が驚いた。

コリーンと雅美が並ぶと7センチほど雅美の方が背が高い。そして雅美は童顔であるがコリーンはさらに輪をかけて童顔だ。コリーンが大人に見られるようにしているフレームの厚いダテ眼鏡も、本人の期待をよそに童顔に拍車をかけているのだ。雅美がコリーンを年下と思ってもダレが悪い訳でもない。

「ど〜せ、私は背が小さいし童顔ですよ〜だ」

コリーンがすねて見せる。

「ごめん、本気でごめんね」

雅美が手を合わせて謝る。

二人が顔を見合わせて微笑む。

「ふつつかな妹ですが、宜しくお願いいたしますコリーンお姉ちゃん」

「あ、ごめんね突然変な提案で・・・でもね、私、妹って夢だったのよ。宜しくね雅美さ……」

「あ、呼び捨てでいいからね、兄弟でさんづけなんて何かヤダし」

どちからとでも無く手を差し出し握手を交わす。

本来なら交差してはならない二人の道が、運命の女神の手をこぼれ交わった。

まさに、これがその瞬間だった。